- 更新日 2024.04.01

- カテゴリー 動画マーケティング

動画マニュアルは導入すべき?メリットやデメリット、導入事例まで詳しく紹介【2024年最新版】

作業や使い方のマニュアルといえば「紙」のイメージが強いですが、最近では「動画マニュアル」を導入する企業が増えています。紙では伝わりにくい部分を映像化できるため、細かい動きのある業務を伝える場面に役立ちます。

しかし、未経験者がいきなり社内に動画マニュアルを導入するのは不安ですよね。そこで本記事では以下のポイントを中心にお伝えします。

- 動画マニュアルのメリットとは?

- 動画マニュアルの導入事例

- 動画マニュアルを作成するときのコツ

この記事を読んだ担当者・経営者の皆様が、自社に最適な動画マニュアルを導入できるようレクチャーします。動画制作にはコストも時間もかかるので、「紙マニュアルの方が良かった」と後悔しないよう、しっかりポイントを押さえていきましょう。

※現在、動画マニュアルを外注したいと考えている方は動画幹事にご相談ください。予算や目的、マニュアルの種類から最適な制作会社をご紹介します。

動画マニュアルとは?

動画マニュアルとは、企業や店舗が業務内容や製品の使い方などを映像化したマニュアルです。視覚や聴覚から内容を理解できるため、一般的な紙のマニュアルと比べて理解度が上がりやすい特徴があります。

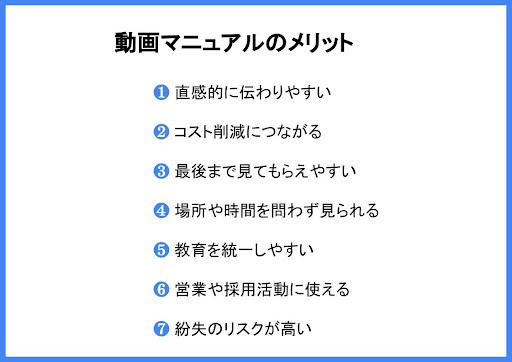

動画マニュアルのメリット

ここから「動画マニュアルのメリット」を見ていきましょう。次のような7つのメリットがありますので、動画マニュアルを作るかの判断材料や、社内で稟議を通すプレゼンの材料としてお使いください。

1. 直感的に伝わりやすい

一般的な紙マニュアルはテキストや画像のみでの説明になりますが、動画マニュアルは「動画」を用いて説明するため、視覚的に伝わりやすくなります。テキストだけでは伝わりにくい表現も、映像化によって直感的に伝えることができるのです。

例えば、音や声を伝えたほうが良い場合、動画マニュアルが効果的。接客の言葉遣いや機械の音など、紙のマニュアルでイメージにしにくい部分も伝えられます。

2. コスト削減につながる

動画マニュアルは映像でデータを共有するため、今まで紙マニュアルで発生していた紙の購入や印刷費用がかかりません。またマニュアル資料の保管、輸送費用、さらにはトレーナーの人件費や研修費用といったコスト削減にもつながります。

3. 最後まで見てもらいやすい

紙マニュアルの場合、細かい内容を伝えようとするほど多くのテキストや画像が必要になるため、最後まで読むのが面倒になりがちです。反対に動画マニュアルでは、伝えたい情報を短い動画の中に凝縮できます。利用者側は動画を「受動的」に見られるため、マニュアルを最後まで見てもらいやすくなるのです。

4. 場所や時間を問わず見られる

動画マニュアルは動画を「データ」として保管・共有します。したがってPCやスマートフォンなど視聴できる端末さえあれば、いつでもどこでも視聴可能です。各自が必要なときに必要な分だけ見られるため、自己学習の促進にもつながります。

5. 教育を統一化しやすい

動画マニュアルでは、ひとつの動画をスタッフ全員に共有できるため「教育の統一化」を図れます。たとえば、新人スタッフが「あの先輩に教えられた方法を試したのに、別の先輩に違うと言われた」など、トレーナーによる教育の差が生まれにくくなるのです。

6. 営業や採用活動に使える

動画マニュアルは、社員向け以外にも、接客で使えます。例えば、商品の使い方を説明したマニュアル動画は、商品を売るときや展示会などでも併用できます。セールスプロセスや接客方法など、紙では伝わりにくい営業ならではのノウハウも伝えやすいです。また採用活動にもプラスに働くでしょう。企業説明会で動画マニュアルを流せば、社員教育のイメージも掴んでもらいやすくなります。

7. 紛失のリスクが低い

動画データはクラウド上に保存されるため、紙マニュアルのような紛失のリスクはありません。しかし情報流出のリスクがあるため、安全性の高い動画マニュアル作成ツールを使う、あるいは外部のセキュリティソフトを入れておく、などの工夫が大切です。

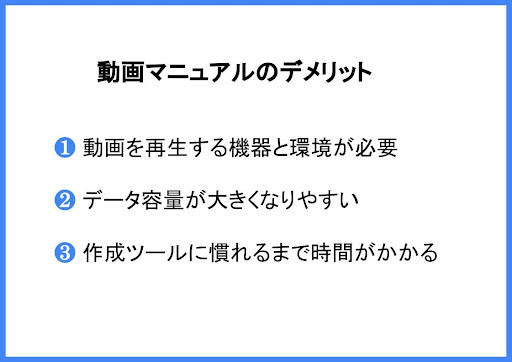

動画マニュアルのデメリット

動画マニュアルのメリットをお伝えしましたが、必ずしも良い点だけではありません。いくつかデメリットもあるので、導入前に押さえておきましょう。

1. 動画を再生する機器と環境が必要

動画マニュアルを視聴するには、PCやスマートフォンなどの端末が必須です。

またデータがクラウドに保存されている場合は、インターネット環境も必要になります。新しく機器を揃えるとなると大きなコストがかかるため、既存の機器を使って視聴できるような環境を整えることが大切です。

2. データ容量が大きくなりやすい

動画のためデータ容量が大きくなりやすく、「気づけば容量が一杯いっぱいに・・」というケースも珍しくありません。

データ容量が大きくなると、保存場所の空き容量が必要になる上に、マニュアルの再生に支障が出てしまうことも。動画をスムーズに視聴するためにも、再生端末のスペックや保存場所、Wi-Fi環境を整えることが大切です。

3. ツールに慣れるまでに時間がかかる

動画マニュアル作成ツールを導入した場合、動画作成→閲覧方法の共有→社内に浸透するまでに時間がかかってしまいます。

いくら簡単に動画マニュアルを作成・共有できるといっても、やはりスタッフ全員が慣れるまでに一定の時間は要するでしょう。そのため、まずは一部で試験的に導入してみるなどの対策が必要です。

動画マニュアル作成は社内で行うべき?外注すべき?

動画マニュアルを導入する際、社内で行うべきか?それとも外注するべきか?で悩むかと思います。結論、目的や用途に合わせて選択するのが良いでしょう。具体的に次のようなポイントを意識してみてください。

簡単なマニュアルであればツールがおすすめ

簡単なマニュアルの場合、動画マニュアル作成ツールがおすすめです。

最も簡単なものであれば、Zoomのようなオンラインツールで説明をしながら、それを録画したものをマニュアルにできます。もう少し、きちんとしたマニュアルにしたい場合でも、今ではスマートフォンで動画マニュアルを作れるツールもあります。

動画マニュアル作成ツールを使うと字幕やナレーションの挿入も簡単にできるため、動画制作のノウハウがない方でも作りやすいです。

外部に公開する場合はプロへの依頼がおすすめ

「社内だけでなくYouTubeなど外部にも公開したい」という場合は、動画制作のプロに依頼するのが良いでしょう。

動画のクオリティが低いと企業イメージが損なわれる可能性があるためです。逆にクオリティが高ければ、「しっかりとした会社」「社員教育に力を入れている」と良いイメージを持ってもらえます。

外注をお考えの方は、下記の記事も参考にしてください。

関連記事:動画マニュアル制作におすすめの動画制作・映像制作会社

動画マニュアルの導入事例

続いて、実際に動画マニュアルを導入した企業の事例を3つ紹介します。良い部分は参考にし、動画マニュアルを作るときに応用してみてください。

century21

センチュリー21は日本全国、世界80ヶ国以上で不動産事業を行っている会社です。

この動画では2019年の接客グランプリに輝いた営業マンの事例を紹介。お客様の来店シーンから物件の紹介までの営業トークを動画にまとめています。

15分と動画マニュアルとしては少し長めになっていますが、一流の営業マンのコミュニケーション、トーク術学ぶことができます。

日本経済新聞

日本経済新聞の動画マニュアル導入事例です。

この動画では、新入社員向けに「仕事の基本とルール」を紹介。タイトルやテロップを使いながら動画を「ドラマ化」しています。動画自体も3分と短く、内容をいくつかのシーンに区切って紹介しているため最後まで見やすいです。

近畿生コン関連協議会

近畿生コン関連協議会の提供する新人研修用のマニュアル動画です。

セメントやコンクリートの種類、コンクリートの製造・検査方法など、生コンクリートに関する情報を段階的にまとめています。

同動画はコンクリートの基本を初心者でも理解できるようにイラストや表、実際の動画を交えながら説明。コンクリートは品質を保つことが重要であることを動画の序盤に伝え、新人も責任感を持つように注意を促しています。

また、動画のタイトルを「工程①製造」とナンバリングし、続きがあると分かるように設定。どういった意図で動画を制作したのか説明欄にも記載し、新人への心理的なハードルを下げています。

関連記事:動画マニュアルの事例とポイントを解説!内製・外注のポイントもご紹介します

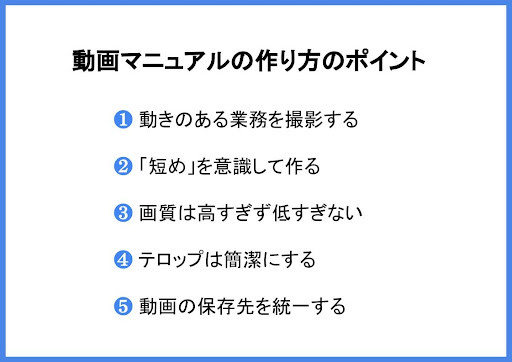

動画マニュアルを作成するときのコツ

最近では動画マニュアルを簡単に作れるツールもありますが、動画制作に慣れていないと難しいですよね。そのような方に向けて、動画マニュアルを作成するときの「コツ」をいくつかご紹介します。

1. 動きのある業務をメインに撮影

動画マニュアルの最大の魅力は「映像化」できることなので、細かい動きのある業務をメインに撮影しましょう。すでに紙マニュアルで伝わっている業務をわざわざ映像化する必要はありません。紙と動画を組み合わせながら、自社にとって最適なマニュアルを作成しましょう。

2. 動画は「短め」を意識する

動画マニュアルでは、業務の流れや製品の使い方などを伝える場面が多いため、内容がダラダラと長くなってしまいがちです。

しかし動画が冗長だとスタッフにも飽きられてしまうため、動画は短く簡潔にまとめるようにしましょう。1つの動画あたり2〜3分だと最後まで見てもらいやすくなります。

3. 画質は高すぎず低すぎず

先述のように、動画マニュアルはデータ容量が大きくなりがちです。だからといって画質を下げると見づらくなるため、画質は「高すぎず低すぎず」を意識しましょう。おすすめは「720p」です。画質をキープしながらファイル容量を抑えることができます。

4. テロップは簡潔に、ナレーションで補う

動画マニュアルの質を上げるためには、テロップやナレーションが必須です。

テロップが冗長だと、見る側が映像に集中できなくなるため、要約して簡潔にまとめましょう。「ちょっと要約しすぎたかな」くらいで大丈夫です。

テロップの短文をナレーションで補います。そうすることで、視聴者は映像に集中しながら補足情報を「耳」で理解できるという、良質な動画マニュアルとなるのです。

5. 動画の保存先を社内で統一する

データを円滑に共有するためにも、保存先は社内で統一しましょう。

複数の動画マニュアルの保存先がバラバラだと、その都度データを探さなければなりません。「1回1回データまで行き着くのが面倒」とデータを複製して自分で管理しはじめる社員も出てくるでしょう。

そのため作成した動画マニュアルは、全員が共有できるよう特定の場所に保管しておくことが大切です。

関連記事:動画マニュアルの作り方を徹底解説!コツ・参考事例も全てご紹介します

【まとめ】マニュアル動画の制作について

本記事では、マニュアル動画の制作について以下のポイントを中心にお伝えしました。

- 動画マニュアルには「視覚的に伝わりやすい」「いつでもどこでも見られる」「教育を統一化しやすい」などのメリットがある

- 「動画を再生する機器と環境が必要になる」などのデメリットもある

- 簡単なマニュアルであれば動画マニュアル作成ツールを、外部にも公開する場合はプロに依頼するのがおすすめ

- 動画マニュアルは営業ノウハウ、製品やサービスの説明、新人スタッフ向けの教育動画など様々な目的・用途に使える

本記事を参考に、社内に動画マニュアルを導入してみてください。

マニュアル動画をプロに任せたい方へ

なかには「自分たちで作成するのは不安だからプロにお願いしたい」という方もいらっしゃるはず。そういった場合は、ぜひ動画幹事にご相談ください。

動画幹事は、あなたに最適な映像制作会社を「人力で」マッチングするサービス。専門のコンサルタントが丁寧にヒアリング、予算や目的に合わせて最適な会社を選定・紹介します。

コンサルタントのご紹介

岩田

専任のコンサルタントが、

岩田

専任のコンサルタントが、

お客様の予算と目的を丁寧にヒアリング。

最適な会社をピックアップ・ご紹介させていただきます!

初心者の方でも安心してご相談いただけます。

相談料は「完全無料」。紹介された制作会社に必ず発注する必要はありません。動画の制作・発注にお困りの方は、お気軽にご連絡ください!

動画・映像制作の相場ガイドブックを

無料でプレゼントします!!

動画の相場に関するガイドブックを

無料でプレゼントいたします!

■ 会社・店舗・学校紹介動画

■ サービス・商品紹介動画

■ 採用・リクルート動画

■ Youtube

■ アニメーション動画

■ セミナーイベント動画

■ インタビュー動画

の相場の情報を徹底解説。

さらに相場を理解するためのポイントや

動画を業者に依頼する前の準備方法も

合わせて解説。

動画制作を依頼したいが、相場が分からず心配

という方はぜひダウンロードしてください。

この記事を書いた人

三浦 麗市

専門分野: SEO、ライティング

Webライター。大学在学中よりSEOライティングを学び後にフリーランスとして独立。また並行して飲食店も経営しています。仕事のモットーは「顧客第一主義」